无缘入大学却是医学生导师 大体老师陈皓恩的最后一程

(新山27日讯)他虽然无缘踏入大学,却成为众多医学生的老师。年仅20岁的陈皓恩,在3年前签下大体捐赠协议,立志于离世后将遗体用于医学教学与研究。今年4月,来自马大及多所大专院校的273名医学系师生,完成为期4天的无语良师工作坊,在感恩会上,向这位我国最年轻的大体老师献上最后敬意。

更令人动容的是,陈皓恩的多名至亲,包括父亲陈峻斌、继母黄静慧、祖父陈泳瑆及祖母苏玞荭,也受其大爱精神感召,签署大体捐赠协议,组成一支跨越三代的“无语良师”家族。

ADVERTISEMENT

第41届“无语良师工作坊”于4月16日至20日在马来亚大学举行,皓恩与另外3位大体老师,让医学生得以在真正地在人体上练习解剖与临床操作。

马大医学系无语良师中心行政主任谢添荣受访时对星洲日报《大柔佛》社区报指出,共有111名医学生与162位医疗教学人员参与上述工作坊。有关学员来自国内5所政府与私人大专院校,医生及教授团体则涵盖耳鼻喉科、骨科、口腔颌面外科及肢体矫正专科等不同领域。

说起3年前与皓恩的初次见面,谢添荣表示,这名年轻人淡定且坚定的意志令人赞叹。

他说:“皓恩当年仅有17岁,却是少数能理性接受病情的年轻人,他自己研究资料,主动找上我们,表达希望在生命尽头也能为医学作出贡献。”

他强调,尽管后来皓恩已签下大体捐赠协议,但院方从不主动联系:“我们尊重所有捐赠者和家属的意愿,不会主动跟进,避免让他们感到被打扰。除非是家属来电咨询,我才会提供意见。”

来自柔佛新山的无语良师陈皓恩,是于17岁被诊断患有“促纤维增生性小圆细胞瘤(DSRCT)”,这是一种高度侵袭性的恶性软组织肿瘤,多发生于男性儿童和青少年的腹、盆腔,在全球极为罕见,至今未有明确的治疗方案可治愈,确诊后存活率平均不超过一年。

皓恩于2019年被诊断患病,期间经历各种治疗,于2024年11月16日逝世。

谢添荣指出,课程首日,家属在“启用仪式”上向大体老师道别,学生们随后展开4天课程,透过缝合、清理与解剖操作,学习人体构造。课程结束前一日,学生怀着虔诚心情为大体缝合创口、着衣整装,完成“入殓”仪式。

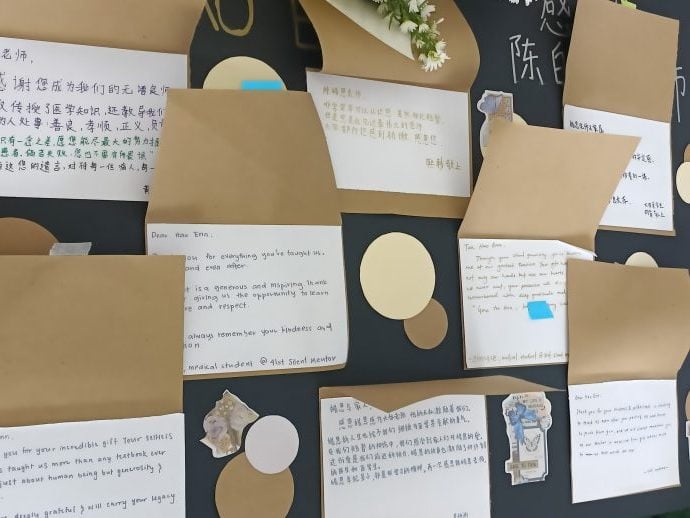

最后一天的感恩会,陈皓恩家属全员出席,与现场众人共同为大体老师送行。皓恩的灵柩在校园绕行一圈后,由慈济志工与师生护送前往火化场。

“这场感恩会不是告别,而是一场深刻的生命教育。”

谢添荣表示,医学生在课程中学习的不只是医术,还有同理、尊重与感恩。

“他们每日为老师缝合与清洗,亲身面对死亡与疾病,这是任何教科书都无法取代的学习经验。”

询及我国民众对大体捐赠的接受度,谢添荣披露,自13年前设立大体捐赠计划以来,已有2389人签署协议,其中177人成功完成捐赠。他坦言,相较器官捐献推行40年,仅有不到1000宗成功案例,无语良师大体的捐赠率令人欣慰。

另一方面,谈到通过陈皓恩的遗体,是否能为罕见病“促纤维增生性小圆细胞瘤(DSRCT)”的治疗带来突破,谢添荣坦言,目前全球相关病例仍极稀少,医学界尚无定论。

“很多人以为,只要捐出遗体,就能解剖出病因、研究出治疗方案,但现实没这么简单。”他解释,这次课程并非针对DSRCT研究而设,而是有固定教学项目,单一病例也不足以作为科研基础,相关研究仍有待更多病例与时间累积。

对于陈皓恩一家身体力行推广无语良师精神,谢添荣感慨地说:“医学教育最需要这样真实的故事。他们的行动能影响更多人愿意捐赠大体,实现生命最终的价值”

陈皓恩父亲陈峻斌(40岁)说,皓恩从脸书得知无语良师计划后,便立下志愿。3年半的抗癌过程中,他从未动摇捐赠决心,家人也被感召,一同加入捐赠行列。

在谢师感恩会上,亲眼看见众多医学生、慈济志工和长辈为儿子扶灵,鞠躬致敬,他一度哽咽:“一个20岁孩子,能有这样的告别,我觉得他走得很荣耀。”

他坦言,至今仍会伤心不舍,但更多的是感恩与释怀。“因为儿子不再受苦,也留下了价值。”

他回忆,儿子个性孝顺、懂事,虽历经病痛仍积极面对,也改变了身边每一个人,“他教会我们勇敢、体贴、也让我这个父亲,学会放下悲观,变得更能聆听。”

他表示,儿子生前签署成为无语良师时,留给了医学生一段遗言:“生与死只在一念之差,愿您能尽最大的努力去拯救每一位患者。倘若失败,您也要无所畏惧。”

他说,皓恩希望,每位从医者都怀抱仁心:“医术可训练,医德却来自内心的关怀。”

他解释,给儿子取名“皓恩”,原是希望他能保有一颗纯洁无暇的心,懂得感恩,善待他人。

如今看来,皓恩不仅忠于这份初心,更用他短暂却光亮的一生,成就了“皓如晨光、恩泽众人”的真谛。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT