这些人那些事 | 扎根90载见证社会变迁 古来广西会馆成文化堡垒

古来县有一个组织持续默默耕耘90年,深深扎根,是古来华人社会的重要文化与精神命脉。这就是古来广西会馆(前称古来广西同乡会)。

耗尽几代人的血泪与汗水,古来广西会馆诉说着一段跨越近百年的乡情,也见证了抗战风云的变故,以及社会变迁的文化堡垒。

ADVERTISEMENT

星洲日报《大柔佛》社区报本期的《这些人,那些事》专访了古来广西会馆会长马玉荣及90周年庆委会主席朱荣发,听他们分享会馆的历史沿革与文化传承。

1935年,10名心系乡情的广西籍乡贤,在李成胜位于陈玉凤街的住家开始筹备办事处,并在1937年,正式由温辉廷、范应如、黄宏胜、吴觉非、陈荃华、梁文甫、覃儒珍、甘培树、李成胜及李秀添,联合创办“古来广西同乡会”。

古来广西同乡会在初创时,在古来新街场(陈玉凤街)作为办事处,旨在聚集乡情,并给予需要的同乡协助与咨询,也让散布在古来附近的同乡,发挥互助互惠的精神。

随着办事处的落成,同乡之间的凝聚力迅速扩展,面对会务日益增加,办事处已不敷应用,该会第一次搬迁至古来大街77号,进一步扩充活动场所。

1938年柔佛州广西总会诞生,并把会址设于古来同乡会的办事处。

马玉荣指出,当年日军侵略中国发生战争,该会领袖们临危不乱,并肩负起“收捐中心”的重任,收集同乡们所捐助的物品,再转送到中国给奔赴前线的同胞捐助物资。

然而,二战蔓延至本地,1940年马来亚(大马独立前)也沦陷,人民苦不堪言。当年的办事处毁于战火,文物财物尽毁,战争时期全柔约860名广西同乡壮烈牺牲。

“那一段历史,是会馆最沉重的一章,同时也深深刻画了同乡捍卫家园所付出的精神。”

随着日治时期的结束,马共对抗引发英军对农耕人士的疑虑,他说,大部分广西籍先贤从事农耕,也因此不少同乡被怀疑接应马共,而饱受集中营之苦。

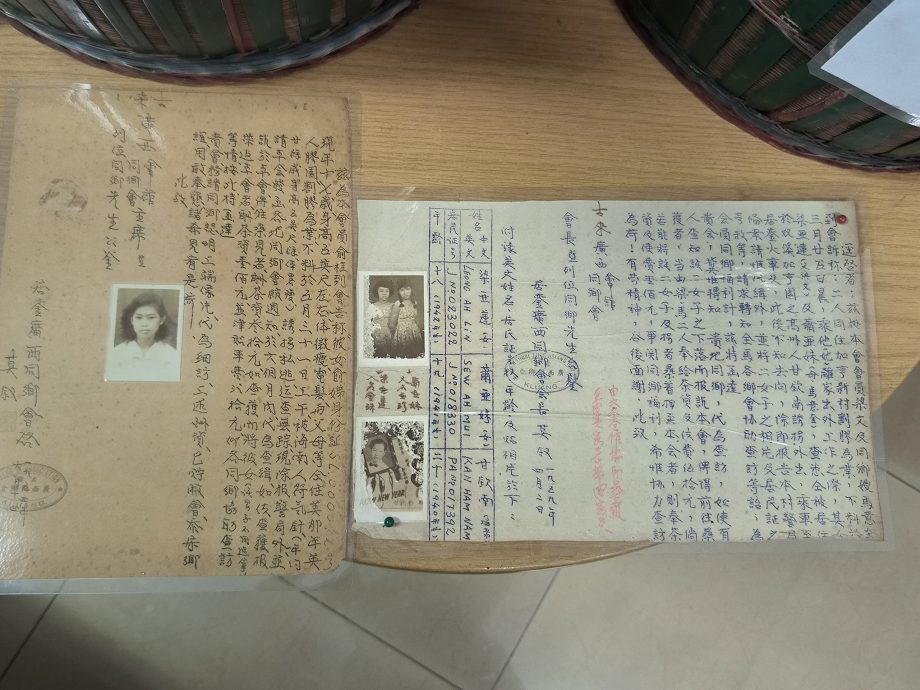

他表示,古来同乡会的领导层为了拯救被扣押在集中营的同乡,不惜四处奔波与英军协商谈判,最终也成功争取让更多同乡重获自由。

直到1946年9月8日,四散的同乡重返古来大街77号,齐心协力重建会所,重新竖起属于广西人的精神堡垒。

他强调,在战火中壮烈的牺牲与付出,同乡的血与勇永远烙印在大家的记忆中,1974年广西旅柔同仁立“广西先侨公墓及抗日桂籍同胞纪念碑”,以缅怀牺牲者的英魂。

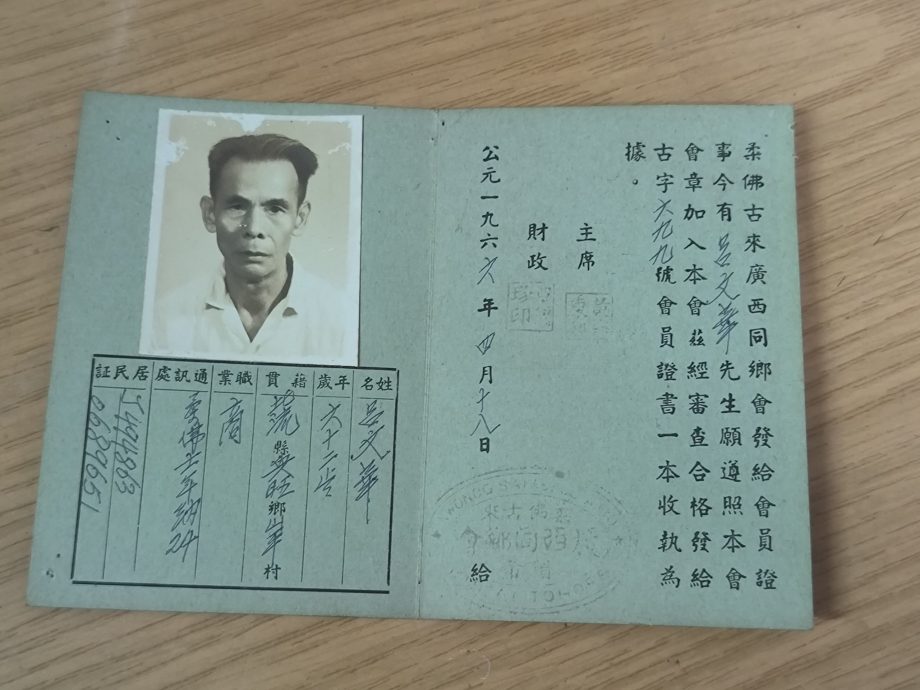

他形容,广西先贤艰辛热忱创会,后辈们奋发开拓,1974年8月8日正式取得官方注册为“古来广西同乡会”,迄今走过90年的岁月。

位于古来大街77号双层楼板的会所已逾50年历史,建筑物逐渐陈旧,古来广西同乡会于2001年及2002年,召开会员大会及董事紧急会议,议决在古来优美城购置一栋3层楼店屋作为新会所大厦。

朱荣发表示,随着新会所在2005年落成,该会第二次搬迁,迁入新大厦现址,标志着迈向新的里程碑。

他说,2006年获得社团注册局批准,正式从古来广西同乡会,更名为“古来广西会馆”,隔年的9月9日适逢欢庆该会馆成立70周年,同步为该会所大厦举行盛大的开幕典礼。

“青年团于1990年成立,而妇女组则在2000年成立,通过年轻一代和女性的力量,推动会务发展。”

他认为,该会馆不仅是一个组织,从战争中的牺牲到和平时期的重建,见证了同乡族群的血脉与团结,会所更不只是砖瓦的堆砌,而是无数双手所缔造的荣耀。

“会馆也继续扮演乡亲的温暖港湾,让更多代广西人在这片土地上延续文化、传承精神与凝聚力量。”

他说,1947年古来广西同乡会在古来华人义山,建造桂籍先贤公墓及桂籍同乡在第二次世界大战时,壮烈牺牲殉难纪念碑。因此每年农历三月及八月举行春秋两祭祀典,慎终追远,缅怀先贤,烈士为捍卫国家的功绩。

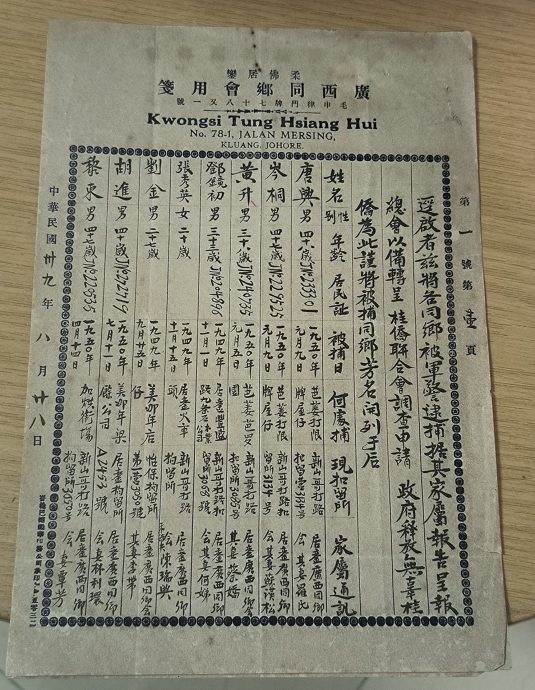

他指出,古来广西同乡会会所因优越的地理位置,扮演着全柔各县广西会馆聚焦的重要“咨询中心”,尤其二战后许多同乡遭军警扣押,来自各县会馆领袖纷纷邮寄求助信,以寻求援助同乡,而这些用毛笔写的手写信函,仍保留在会所。

与此同时,他也分享了当年农耕时期,不少妇女遭诱拐离家出走,其桂(广西的简称)籍丈夫只能寻求古来广西同乡会的协助,这时同乡会则会拟写一份寻人启事,并附上照片,发布到各县会馆以协助寻人。

古来广西会馆除了每年进行春秋两祭祀典外,在农历新年期间,也会举办新春团拜暨孝亲敬老联欢宴会,并派发红包给70岁以上的长者,为下一代树立良好的榜样,使孝亲敬老的精神永续传承。

另一方面,古来广西会馆即将迎来创会90周年,将于8月2日(星期六)傍晚7时,在古来公主城新国泰冷气酒楼举办90周年庆典晚宴,让年轻一代了解前人种树,后人乘凉的历史意义,传承会馆的价值与使命。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT