(邊佳蘭21日訊)素有“龍蝦故鄉”美稱的柔佛東南角的邊佳蘭,雖已從漁村蛻變成石油工業樞紐的城鎮,捕魚始終是當地一道特殊風景線。翻開歷史頁章,邊佳蘭沿海消失的海產捕捉方法“蝦籠”,是昔日漁村村民的集體回憶,他們想起那些年在海上討生活的歲月,總忘不了這道先輩流傳下來與大海共生共存的獨門技藝與智慧。

星洲日報《大柔佛》社區報透過邊佳蘭漁民介紹,讓讀者瞭解蝦籠操作外,也從往昔舊照片,回味走入歷史的傳統捕魚法。

ADVERTISEMENT

五六十年代捕捉漁獲方式

蝦籠(Togok),是邊佳蘭在五六十年代蓬勃興起的漁業捕獲方式,顧名思義以捕蝦為主,當捕獲的魚兒比蝦還多,漁民把大小蝦選出,一些魚類則拿去飼養豬鴨等禽畜。

漁民以互助合作把蝦籠建在淺海地區的泥質海床上。首先,他們選定水流湍急的地點,然後把木柱交叉斜插入海床,形成“X”形的支架。每個支架通常有6根用鐵線捆綁的木柱,支架相隔約8公尺,支架間上方由上至下傾斜橫綁3根柱子作為走道,漁民稱它為“阿郎橋(Alang)”。

漁民在阿郎橋上放網、收網和曬網,每個支架可套上一張魚網,俗稱一個“網門”。

漁民在開始退潮時下網,潮水要停止前的一兩個小時即得收網,放網至收網的時間3至4小時,退潮的水流速度比漲潮的水流急速,魚蝦進網後難以逆游出網。

捕蝦網的網口寬約10公尺,闊約4公尺,網身長15公尺左右。放網時,先把網洞綁緊,收網時將網尾拉上船開取漁獲,放網和收網都要兩人分工合作。

上個世紀七十至八十年代,邊佳蘭沿海有逾15排蝦籠,分佈在頭灣、新灣、大灣、三灣、四灣及五灣一帶。每排蝦籠有10至40多個網門,漁民也需每年檢查維修支架木柱,確保安全操作。

王新民:難忘雷電擊中蝦籠

現年69歲的邊佳蘭退休漁民王新民,少年時期便跟隨父親從事捕魚業,每天與父親出海到蝦籠捉魚蝦,日子一天天過,工作辛苦,但生活也是自在的。

“蝦籠與岸邊距離一般不遠,起大風浪時還有時間可閃退。難忘的一次,是曾經看見雷電擊中蝦籠木柱發出火光,慶幸我們的船當時未靠近蝦籠。”

“早期,岸外的蝦籠,夜間會被途經的拖網漁船撞毀。”

王新民指出,蝦籠的建築位置與水流、海床結構等都有關係,通常海灣角頭的水流湍急,捕獲的海產自然豐富,甚至是比其他蝦籠有三倍多的收穫,可謂風水寶位。

“大漲潮前後幾天潮水急,是較佳的捕魚時段。遇到水母季節,漁民放網後不久會拉網上來查看,若有水母就馬上收網,以免漁網被水母群擠破。”

年輕人沒興趣傳承

建築材料短缺、政府管制執照的發出、以及成本高昂等因素,蝦籠一類的傳統捕捉海產技法,在發展洪流中漸漸失去蹤跡。

王新民說,石化工業進駐邊佳蘭,傳統蝦籠區如頭灣、新灣、大灣及三灣已填海,新地點難覓,加上捕魚捕蝦方法日益先進,年輕人沒有興趣傳承討海的行業,邊佳蘭如今沒人“捉蝦籠”了。

他指出,蝦籠的建築材料首要是不易腐蝕的堅硬木桐,唯伐木活動受到限制,建築材料短缺和成本價格高,漁民逐漸轉用其他方法繼續作業。

他也說,早期即五六十年代,漁民使用棉或麻織的漁網,令他印象深刻的是其中繁瑣的加工過程。

“棉或麻織的漁網需要加工後才能使用,特別之處是複雜的‘染澀’過程,便是把

某種紅樹皮加水浸泡,經時日腐化,取其液汁染網。”

本地樹皮資源欠缺,有者從印尼進口供應需求,只是棉或麻織漁網易腐朽,使用壽命不長,最終被塑膠漁網產品所取代。

許秀福:季候風燕鷗佔據蝦籠

蝦籠盛行時期,每逢季候風來臨,成群結隊的燕鷗都會從寒冷北半球飛來覓食,佔據蝦籠為憩息地,漁民還得步步為營,小心踩著這群候鳥落下的“米田共”。

52歲的漁民許秀福說,他記得11月份候鳥到來時刻,海面最為熱鬧,漁民在蝦籠忙碌,鳥兒也來湊上一腳。

“這群候鳥逗留期約3個月,在蝦籠工作時,分分鐘有可能踩到鳥糞便。”

許秀福12歲隨父親在邊佳蘭三灣海域的蝦籠幫忙。他說,蝦籠高40至45尺,寬約25尺,當年年紀雖小,卻不感覺害怕。

“每天風雨不改乘10分鐘船程出海捕魚蝦,偶而半夜或凌晨時分就得動身出發了。”

另一位漁民王良友(42歲)沒有在蝦籠工作的經歷,只是小時候與朋友結伴在蝦籠玩耍,倒是成為兒時記趣點滴。

王美成:“暹網”常用來捕蝦

邊佳蘭捕魚蝦方法繁多,當中俗稱的“暹網”擁有逾40年曆史,也是漁民常用的捕蝦方式之一。

62歲邊佳蘭新灣漁民王美成說,暹網採用三層網口不一的漁網,依靠海水漲退潮的流向捕捉魚蝦。

他表示,海上作業方式通常是在漲潮時,漁網網口隨海水張開,攔截魚蝦群;退潮後,網口鎖緊,將魚蝦鎖在漁網中。

蘇海米 莫哈末漢:面對執照成本運作考驗

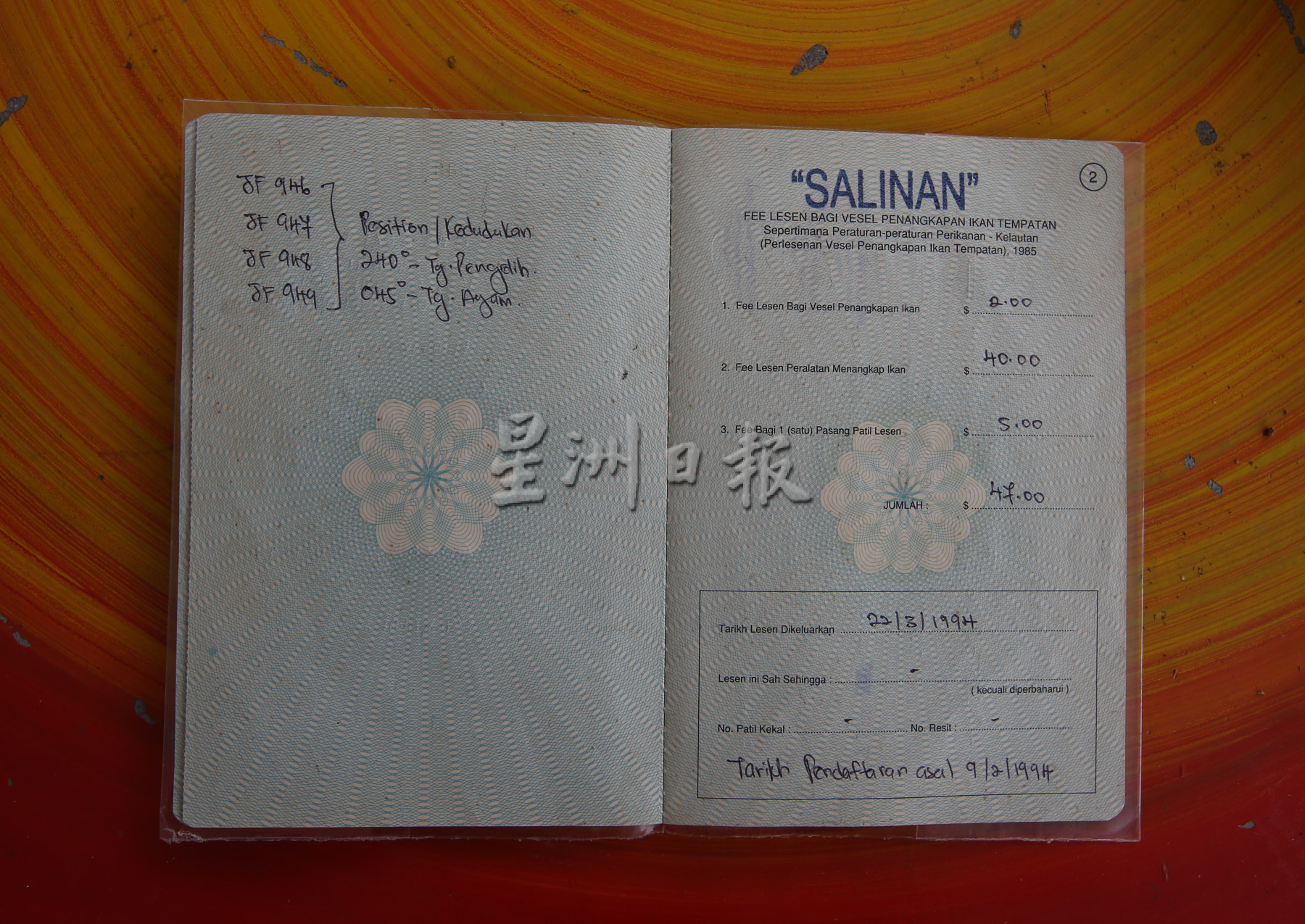

採用傳統方式捕捉魚蝦的馬來漁民蘇海米(48歲)和莫哈末漢(49歲)則指出,沿海地帶展開填海工程後,海床變淺及海產減少,以及不易取得傳統捕魚執照和成本運作考量,都是當地傳統漁民需應對的困境。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT