【特稿】渔村蜕变石油工业枢纽 边佳兰虾笼 走入历史

(边佳兰21日讯)素有“龙虾故乡”美称的柔佛东南角的边佳兰,虽已从渔村蜕变成石油工业枢纽的城镇,捕鱼始终是当地一道特殊风景线。翻开历史页章,边佳兰沿海消失的海产捕捉方法“虾笼”,是昔日渔村村民的集体回忆,他们想起那些年在海上讨生活的岁月,总忘不了这道先辈流传下来与大海共生共存的独门技艺与智慧。

星洲日报《大柔佛》社区报透过边佳兰渔民介绍,让读者了解虾笼操作外,也从往昔旧照片,回味走入历史的传统捕鱼法。

ADVERTISEMENT

五六十年代捕捉渔获方式

虾笼(Togok),是边佳兰在五六十年代蓬勃兴起的渔业捕获方式,顾名思义以捕虾为主,当捕获的鱼儿比虾还多,渔民把大小虾选出,一些鱼类则拿去饲养猪鸭等禽畜。

渔民以互助合作把虾笼建在浅海地区的泥质海床上。首先,他们选定水流湍急的地点,然后把木柱交叉斜插入海床,形成“X”形的支架。每个支架通常有6根用铁线捆绑的木柱,支架相隔约8公尺,支架间上方由上至下倾斜横绑3根柱子作为走道,渔民称它为“阿郎桥(Alang)”。

渔民在阿郎桥上放网、收网和晒网,每个支架可套上一张鱼网,俗称一个“网门”。

渔民在开始退潮时下网,潮水要停止前的一两个小时即得收网,放网至收网的时间3至4小时,退潮的水流速度比涨潮的水流急速,鱼虾进网后难以逆游出网。

捕虾网的网口宽约10公尺,阔约4公尺,网身长15公尺左右。放网时,先把网洞绑紧,收网时将网尾拉上船开取渔获,放网和收网都要两人分工合作。

上个世纪七十至八十年代,边佳兰沿海有逾15排虾笼,分布在头湾、新湾、大湾、三湾、四湾及五湾一带。每排虾笼有10至40多个网门,渔民也需每年检查维修支架木柱,确保安全操作。

王新民:难忘雷电击中虾笼

现年69岁的边佳兰退休渔民王新民,少年时期便跟随父亲从事捕鱼业,每天与父亲出海到虾笼捉鱼虾,日子一天天过,工作辛苦,但生活也是自在的。

“虾笼与岸边距离一般不远,起大风浪时还有时间可闪退。难忘的一次,是曾经看见雷电击中虾笼木柱发出火光,庆幸我们的船当时未靠近虾笼。”

“早期,岸外的虾笼,夜间会被途经的拖网渔船撞毁。”

王新民指出,虾笼的建筑位置与水流、海床结构等都有关系,通常海湾角头的水流湍急,捕获的海产自然丰富,甚至是比其他虾笼有三倍多的收获,可谓风水宝位。

“大涨潮前后几天潮水急,是较佳的捕鱼时段。遇到水母季节,渔民放网后不久会拉网上来查看,若有水母就马上收网,以免渔网被水母群挤破。”

年轻人没兴趣传承

建筑材料短缺、政府管制执照的发出、以及成本高昂等因素,虾笼一类的传统捕捉海产技法,在发展洪流中渐渐失去踪迹。

王新民说,石化工业进驻边佳兰,传统虾笼区如头湾、新湾、大湾及三湾已填海,新地点难觅,加上捕鱼捕虾方法日益先进,年轻人没有兴趣传承讨海的行业,边佳兰如今没人“捉虾笼”了。

他指出,虾笼的建筑材料首要是不易腐蚀的坚硬木桐,唯伐木活动受到限制,建筑材料短缺和成本价格高,渔民逐渐转用其他方法继续作业。

他也说,早期即五六十年代,渔民使用棉或麻织的渔网,令他印象深刻的是其中繁琐的加工过程。

“棉或麻织的渔网需要加工后才能使用,特别之处是复杂的‘染涩’过程,便是把

某种红树皮加水浸泡,经时日腐化,取其液汁染网。”

本地树皮资源欠缺,有者从印尼进口供应需求,只是棉或麻织渔网易腐朽,使用寿命不长,最终被塑胶渔网产品所取代。

许秀福:季候风燕鸥占据虾笼

虾笼盛行时期,每逢季候风来临,成群结队的燕鸥都会从寒冷北半球飞来觅食,占据虾笼为憩息地,渔民还得步步为营,小心踩著这群候鸟落下的“米田共”。

52岁的渔民许秀福说,他记得11月份候鸟到来时刻,海面最为热闹,渔民在虾笼忙碌,鸟儿也来凑上一脚。

“这群候鸟逗留期约3个月,在虾笼工作时,分分钟有可能踩到鸟粪便。”

许秀福12岁随父亲在边佳兰三湾海域的虾笼帮忙。他说,虾笼高40至45尺,宽约25尺,当年年纪虽小,却不感觉害怕。

“每天风雨不改乘10分钟船程出海捕鱼虾,偶而半夜或凌晨时分就得动身出发了。”

另一位渔民王良友(42岁)没有在虾笼工作的经历,只是小时候与朋友结伴在虾笼玩耍,倒是成为儿时记趣点滴。

王美成:“暹网”常用来捕虾

边佳兰捕鱼虾方法繁多,当中俗称的“暹网”拥有逾40年历史,也是渔民常用的捕虾方式之一。

62岁边佳兰新湾渔民王美成说,暹网采用三层网口不一的渔网,依靠海水涨退潮的流向捕捉鱼虾。

他表示,海上作业方式通常是在涨潮时,渔网网口随海水张开,拦截鱼虾群;退潮后,网口锁紧,将鱼虾锁在渔网中。

苏海米 莫哈末汉:面对执照成本运作考验

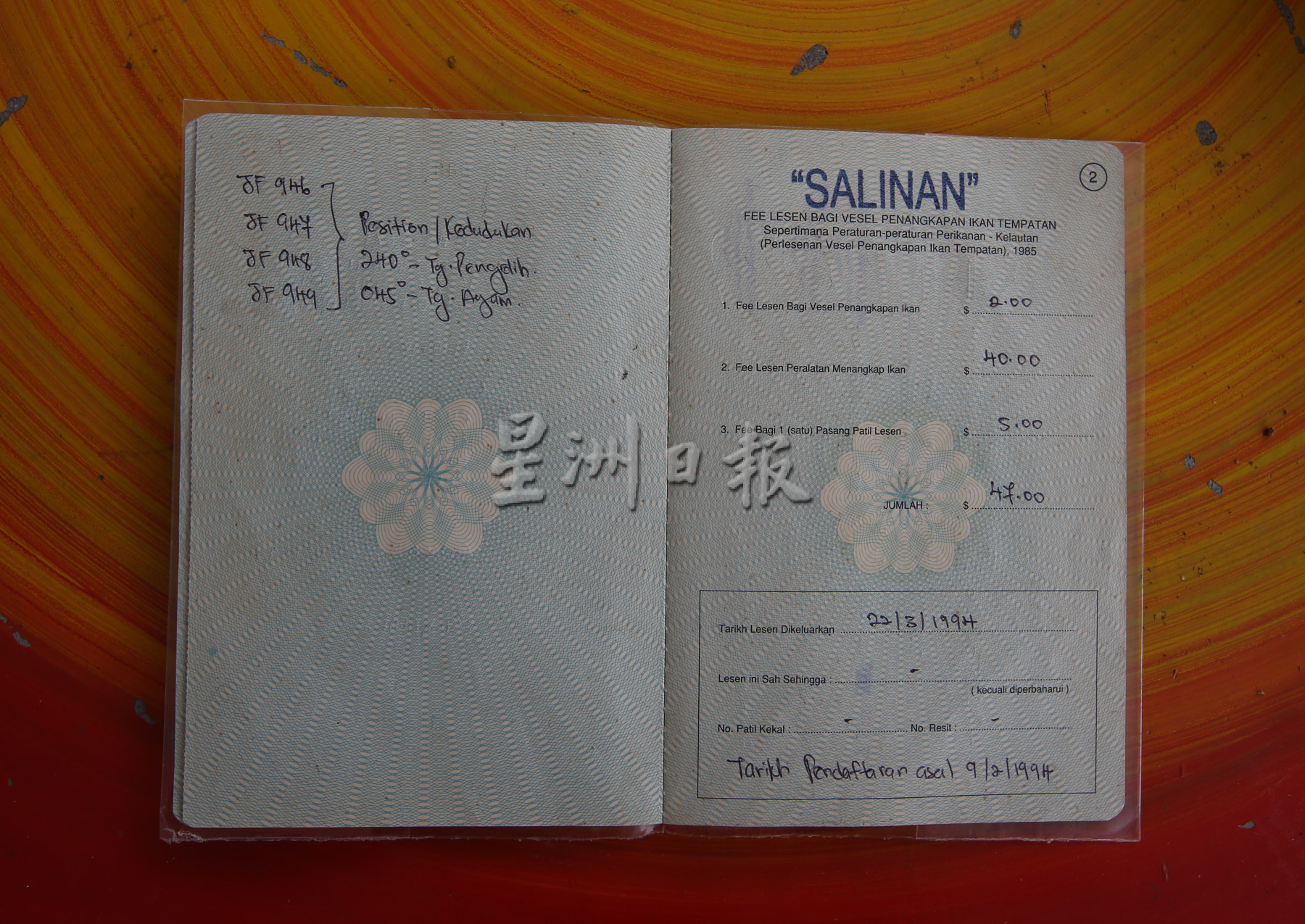

采用传统方式捕捉鱼虾的马来渔民苏海米(48岁)和莫哈末汉(49岁)则指出,沿海地带展开填海工程后,海床变浅及海产减少,以及不易取得传统捕鱼执照和成本运作考量,都是当地传统渔民需应对的困境。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT