依士邁街尾的讀書聲……‧鑾中華創校 歷盡滄桑

這些人那些事

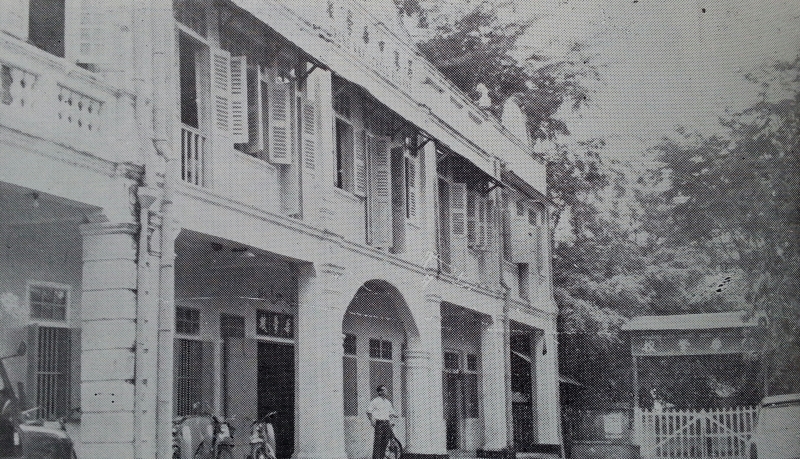

走進依士邁街的街尾,部分建築物依舊保持著百年前的模樣,遠處偶爾傳來中華一、二小學生的朗朗讀書聲和火車呼嘯而過的聲音,除此之外,這裡在大部分時候總是寂靜無聲,像是被遺忘在時光中。

ADVERTISEMENT

若時空倒流到上世紀20年代,就可看到完全不一樣的光景。一批熱心教育的人士努力奔走,3所學校在這裡平地而起,成為本地華文教育起始,繼而蓬勃發展30多年,而這裡也是當時南來居鑾的華裔子弟接受教育的學堂,孕育了這一方水土最早的一批知識分子。

除了巴剎街(俗稱后街),依士邁街是居鑾最早發展的街道之一。巴剎街和依士邁街沿著火車鐵軌建造的2條街道,與周圍區域形成當年的商業中心,而依士邁街街尾則成為當時的教育中心,是居鑾中華中小學前身3所學校,即華僑學校、培英學校和中華女校第一棟校舍的所在地。

孫福盛:戰後合併定名“中華”

居鑾中華中學副董事長孫福盛在百年校慶紀念特刊《世紀鐘聲》擔任主編,他接受星洲日報《大柔佛》社區報訪問,分享居鑾中華中小學在依士邁街的起源和點滴。

居鑾中華中學的前身為華僑學校、培英學校和中華女校。其中華僑學校和培英學校分別在1918年和1920年建校。在1925年,華僑學校遷入依士邁街門牌37至40號的校舍;1926年培英學校入駐門牌35和36號(居鑾永春公會現址),同年中華女校創校,在毗鄰的門牌34號上課。

這一排7間店屋,成為當時3所學校的第一個固定校舍和校園,3所學校相依在一起,歷經了許許多多的建校故事,包括二戰休學、三校合併、開辦初中、成立居鑾童軍團、2首校歌的誕生、舉辦運動會等,中華女校還率先設立初中部。

雖然在創校時經歷過一些風風雨雨,但3所學校一字並開在依士邁街設立校舍,鋪墊了日後3校合併的契機。

孫福盛指出,1941年三校就已經計劃合併,但第二次世界大戰期間學校被關閉,三校合併計劃遭擱置,一直到戰後1945年才正式合併,並定名為“中華學校”,從此開展了這所學校第一階段的蓬勃發展。

培育鑾華校第一代師資

孫福盛指出,居鑾中華學校早期的師資都來自中國,並且培育了居鑾的第一代師資,往後居鑾多所華小的師資都是來自這所學校的最初一批學生。

學校復課後一開始僅有小學部,一直到1947年設立初中部,但一直沒有設立高中部。因此,當時的學生在初中畢業後,需要到新加坡或馬六甲繼續深造,一直到1957年校方才終於設立高中部。

從一批老照片中可以看到,當年的依士邁街是年輕學子的天堂,熱鬧非常。1939年,三校就曾聯合舉辦第一屆運動會,40年代還曾舉辦籃球賽。

全盛期學生過千

校園前的中華園,校方也讓學生種花美化,一片生機勃勃,並且逐漸把校園延伸至旁邊現有的中華一小、二小校地,在這地段上建造更多校舍,容納更多學生在當地上課,全盛時期有超過1000名學生。

此外,學校的第一首校歌《赫赫中華》和目前的《居鑾中華中小學》校歌皆誕生於依士邁街。

目前使用的校歌是由前校長邱新民所填詞。邱校長作為在依士邁街校園掌校的最後一任校長,見證校園搬遷到目前的中華路,擔起第二次建校時期的校務。

中華路校園演變成三小

1954年,居鑾中華學校開始在中華路的現有校園內建校,2年後小學部五、六年級學生率先進入新校園上課,後來演變成現在的居鑾中華三小。

孫福盛透露,1958年教育部頒佈法令,小學部和中學部分開行政,小學部歸納入國家的教育體系,原有的依士邁街校地由中華一小和二小共同擁有,輪流在上下午班上課;而在中華路校園上課的小學部則改為中華三小。

原校舍拆除 繪壁畫重現

隨著時代的變遷,居鑾中華學校原有的店屋校園逐漸退場,依士邁街門牌37至40號的校舍更是年久失修,在上世紀90年代被列為危樓,董事部決定拆除建築物,目前僅剩下一片用作停車的空地。

居鑾中華中小學在2018年慶祝百年校慶,整個校慶的啟動儀式選擇回到這片空地進行,象徵著百年華文教育的薪火相傳。

孫福盛指出,由於原有的校舍早已不復存在,董事部特別邀請壁畫家蔡文濤在永春公會旁的牆壁,以壁畫的形式重現當年的校園景色。

如今這幅壁畫略顯斑駁,但依舊生動。孫福盛也透露,董事部有計劃重建這些店鋪,目前仍在向有關單位申請。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT