善心美事 | 默默守护孤老40年 居銮老人院靠爱延续

在居銮联成地区哈芝马兰路的一隅,矗立着一座静谧而充满温情,但久不久就会淹水而备受社区关怀的单位——联成居銮老人院。

自1980年成立以来,这所老人院默默守护着一群孤苦无依的长者,成为他们的避风港。

ADVERTISEMENT

星洲日报《大柔佛》社区报本期的《善心美事》,走入这家居銮人熟知的老人院,看该院如何在40多年来风雨兼程,尽管面临经费短缺、不时水灾等的种种挑战,而整个居銮社区始终支持着这家老人院,为院中的老人遮风挡雨,成为温暖居銮山城的记忆。

居銮老人院在1980年成立之初,是由一群地方闻人发起,在哈芝马兰路建设木板建筑物,容纳区内的孤苦老人。到了1985年再次扩建,增设现有的活动中心和男舍房。

目前,该院收容的是可以自理且没有不良嗜好,并且没有人照顾的60岁以上长者。

该院曾在高峰期有4、50名各族老人,但如今全院只有13名老人,其中只有2人为女性。他们虽然能够自行照顾自己的日常起居,但大多贫苦无依,因此住进了老人院。

居銮老人院由独立的委员会管理,目前担任理事会主席的是邱有礼,他从2013年开始担任主席,另有一名仅拿取象征性薪资的负责人和2名义工打点老人们的起居。

院内老人们的餐饮原本为自理,但近年来都午餐和晚餐都由居銮德教会紫銮阁负责,每天都会为他们送上热腾腾的饭菜,确保能够饱腹。

每年的农历新年则是该院最热闹的时候,不少善心人士和社团会在过年期间拜访该院,为老人们送上红包、物资等等。

此外,居銮的多个狮子会、居銮德教会紫銮阁等社团也是该院强而有力的后盾,今年农历新年之前德紫銮阁为更换了全院的床架、床褥、蚊帐和橱柜,让老人们可以舒舒服服过个新年。

另外,农历新年之前的大扫除,也是由紫銮阁或来自狮子会的义工一肩担起。可以说,除了理事会的努力,该院也是居銮社区十分关心和支持的老人院。

财政刘森喜目前也是主要负责人之一,他在受访时说,联成居銮老人院依靠民众的捐款维持营运,但因为捐款来源逐渐萎缩,经常面对经费不足的问题。

他说,以往居銮人的红白两事都会捐款给该院,但近来这些善款来源逐渐萎缩,需要靠理事会成员向一些朋友、社团等募款,才能维持运作。

刘森喜也说,幸亏这些朋友们都十分支持该院,才能一次次的度过难关。

居住在该院的老人都都在福利部的受惠名单内,每个月的福利金是由老人们自行保管,让他们自行购买药物、偶尔外出外食等的费用。

善心人士和社团捐赠给老人的红包,理事会也会交给老人自行保管,但物资如饼干、饮料等则由院方发放,避免形成浪费。

联成居銮老人院的另一个“特色”就是经常会淹水,由于地处低洼地区,并和临近建筑物形成一个窝状,只要一场下的足够久的大雨,水流无法及时排走就会开始淹水。

也因为如此,该院内的床架、橱柜都是“有脚的”,确保积水上来时损失不会太严重。

刘森喜说,老人院附近的排水系统不足以应付水流,亟需提升,但这些都要政府才能解决,理事会虽然积极跟进但一直没有很好的解决方案落实。

每当大水来袭,社会人士便会自发集结,出钱出力携手帮忙。有的协助长者搬运床单与生活用品,有的则在水退后卷起袖子清洗地板与墙面,还在社交平台直播分享现况。

刘森喜透露,每次快要淹水时负责人就会通知他,而理事会则会通知一些热心团体如狮子会、德教会等,协助帮忙清洗,而这个环节是最辛苦的,好几次积水退了后都要连夜清洗。

但没有人计较辛苦,只希望老人家能安全、安心地度过每一次难关。这份凝聚力与守护心,成了这个社区最动人的风景。

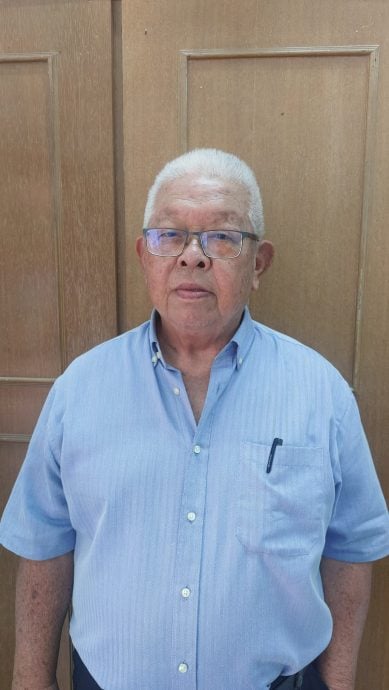

多年来负责管理该院的拉蒙士对老人院的一切如数家珍,他透露,该院多年前曾收容过几名穆斯林,包括马来人和华裔穆斯林,但随着政策的收紧就不再收容穆斯林了。

他也对院内老人的一切十分熟悉,精心收藏了许多老人的照片,也收藏了这么多年来该院的大小新闻。

许多学校、社团都会到老人院拜访,为老人送上温情,拉蒙士也一一将照片上载到自己的脸书,希望记录下这些美好温馨的时刻。

拉蒙士表示,十分感谢许多社团对该院的协助,包括德教会紫銮阁在阁长拿督斯里彭志强的带领下,经常为该院更新设备。

要管理好一个老人院并不容易,刘森喜坦言老人们各有各自的脾气和个性,一些小争执和口角都在所难免,因此都需要理事会和管理者用智慧去化解。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT