这些人那些事 | 各类收藏叙述创校始末 明德文史馆重现旧时光 (视频)

(新山25日讯)振林山明德华小创校至今,走过无数风雨,早年坐在石桌椅上课的情景,上学前到园坵割胶的儿时记忆,点点滴滴依旧深深烙印在老校友心里。

来到明德华小的文史资料馆──郑毓瑜室,这些回忆逐个变成了实体,重新展现在人们眼前。

ADVERTISEMENT

星洲日报《大柔佛》社区报来到明德华小文史资料馆,专访董事长覃惠贤、署理董事长陈友、总务刘永雄、家协主席蔡岷顺,一起探看校方的珍贵史料与文物收藏。

日治时期 学校被占据作大本营

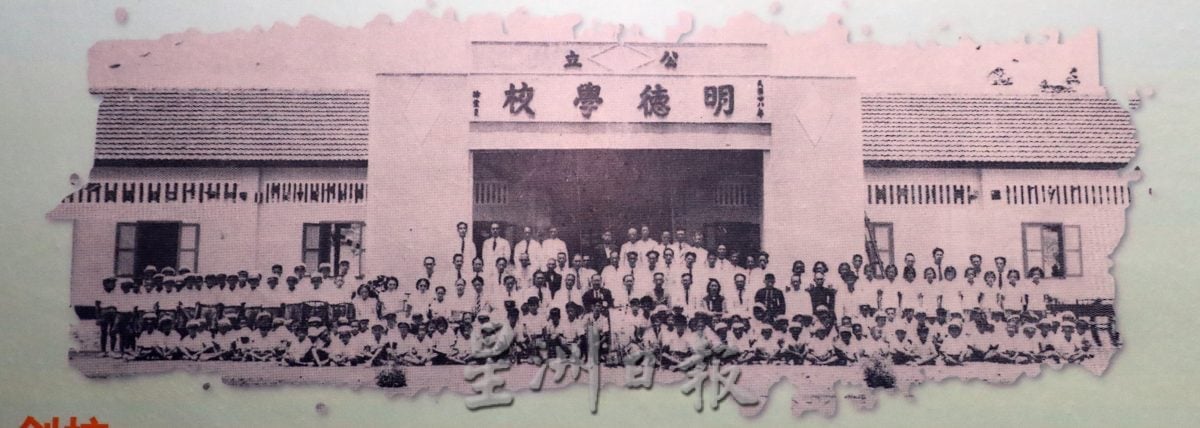

一踏进文史资料馆,进入眼帘的是图文并茂的历史时光墙,上面记载了明德学校的创办过程以及参与创建的先贤名字。

1931至1932年期间,热心教育先贤,包括拿督李光前、陈文确、郑荆召、郑荆伦、陈恩勉、霍连波、何思宏、苏权泰、郑剑萍、陈卿授等,联合发起创建明德学校。

根据史料,1939年10月,明德学校新校舍扩建计划完成并启用,当时的设备相当齐备,设有礼堂、办公室、仪器室、标本室、用膳室、图书室、教室及教员宿舍。

岂料,不久后,第二次世界大战爆发,日军侵入大马,并在振林山展开大屠杀行动,逾数百名来自明德学校的校董、校友及热心华教人士遭杀害,学校被占据作为大本营。

学校战后摧毁 李光前赠校地重建

在战火蹂躏下,明德学校的建筑物遭严重破坏,许多图书、仪器教具毁于一旦。战后,学校在华教热心人士协助下,展开重新建设。

当时,李光前收购振林山市区约40亩土地,在华社努力下,成立明德华小董事部,再由李氏基金将校地转让到董事部名下,以利校务推动。

历经数十年发展,明德学校一路走来。马新第二通道与丹绒柏乐巴斯港口的启用,大大改变振林山面貌,屋业发展不断,人口迅速增长,学校学生剧增,2003至2012年期间,先后进行校舍增建计划。

覃惠贤:学生倍增 筹建新礼堂盼支持

覃惠贤受访时表示,明德华小可说是继建集华小之后,柔南区第二所设立文史资料馆的学校,文史资料馆见证了学校的发展历史。

从1987年即担任董事长的覃惠贤,多年来坚守爱护华教之心,为学校出钱出力。

回顾明德学校从最初创建时的300名学生,发展至现在约1200名学生,现年84岁的覃惠贤向记者娓娓道来明德学校的历史故事。

覃惠贤说,1988年,在董家协紧密合作下,明德华小进行了学校礼堂的扩建工程,以便能容纳更多学生和举办更大型的活动。

事隔37年,覃惠贤说,如今学校礼堂设施陈旧,只能容纳500人,已不敷使用。

“随着全校学生增至1200人,明德华小当前最需要进行的是为礼堂展开现代化扩建工程。”

覃惠贤表示,新礼堂建成后可容纳1200人,整个工程耗资500万令吉,目前已筹获400万令吉,尚需各界支持。

陈友:石桌椅历史悠久

陈友1951年入读明德华小一年级,成家立业后,重返母校献力,在明德华小担任署理董事长多年。

陈友(又名陈英植)熟知振林山地方历史,他在介绍明德华小文物馆内的文物时说,来到文物馆,一定要参观馆内的2张石桌椅。

他表示,这两张石桌椅,从1931年明德创校就有了,应该是全马学校唯一仅存的石桌椅。

他忆述,他一年级时掌校的是校长黄有荣,学校上课用的就是石桌椅;10多年前,学校曾借出石椅,在五福城广场举办的文化展上亮相。

另一件值得特别介绍的馆藏,是学校早年使用的油印机。他指出,学校以前都是用油印机来印刷考卷及讲义。

刘永雄:制胶搅胶器展出想起儿时

现年68岁,担任明德华小总务多年的刘永雄,特别给大家介绍馆内收藏的制胶器与搅胶器具。

他指出,以前振林山有橡胶芭,村民需清早入园割胶,惟后来随着地方上的发展,胶园逐渐绝迹。

他记得,从小学五年级开始,他每天清晨5时许都会陪着母亲进入胶芭割胶,过后回家梳洗,再到学校上课。

他说,文物馆内展出的是制作胶片的器具和搅胶器,是由村民捐献。

另外,他透露,馆内还收藏了最早期的手机、“BB Call”(传呼机)以及小型电脑等,值得细心观赏。

蔡岷顺:感谢村民校友捐文物收藏

家协主席蔡岷顺(57岁)表示,除了上述几件珍贵收藏,馆内的其他藏品也非常丰富,还包括:黑胶唱片、磨具、儿时童玩、历届学生毕业照等。

他说:“通过设立文物馆,可让学生对学校历史有全面的认识。”

回顾当年创办文史资料馆,蔡岷顺说,那一年,明德华小由校长蔡蔼钰掌校。在蔡校长带队下,董家协到新山避兰东参观建集华小的文物馆,返校后即向村民及校友展开史料与文物方面的收集工作。

蔡岷顺很感谢村民和校友踊跃捐献,尤其是第一届校友郑毓瑜。

老校友郑毓瑜捐1万创建费

他说,郑毓瑜不仅捐献多件史料与文物收藏,还捐献了1万令吉,作为文史资料馆创建经费。

另外,他提到,文史资料馆获来自不同年代校友的踊跃捐献,馆内收藏了许多校友的珍藏。

除了捐献文物,他也欢迎校友资助、协助维护与发展文史资料馆。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT