【特稿】彼咯中華義山拓碑 窺探地方開埠歷程

(彼咯2日訊)來自新山和昔加末縣的華人歷史研究者,為邁入100週年的“彼咯中華義山石碑”拓碑,把碑文逐字椎拓和上墨到宣紙,一窺彼咯的開埠歷程。

這座石碑座落在彼咯(也稱嗎咯)中華義山的大伯公亭裡,立於1925年秋季,碑題為“嗎咯中華公冢”。

ADVERTISEMENT

昔加末華人史研究者陳建發表示,彼咯中華義山擁有昔縣目前唯一一座交代開闢義山及設立大伯公亭歷史的碑文,是極具深厚歷史意義的文物。

他向星洲日報《大柔佛》社區報指出,這座石碑也揭示了彼咯華人地方社會形塑、面貌、領袖結構及社會關係等重要信息。

他說,這次的拓碑活動不僅旨在保存歷史文獻,更可提升和加強公眾對文物保護的認識。

陳建發表示,彼咯中華義山碑銘記載鐵路對彼咯華人社會形成的深刻影響。過去,彼咯群山環繞,野獸繁多,鮮有人民居住。華人大量湧入彼咯應該不早於1910年代,即直待鐵路建設完畢後,方逐步形成當今的彼咯華人社會。

他說,當年一些逝者的屍體無奈被棄於郊外,未能得到善葬;有者雖“入土為安”葬在小山丘上,然而基於缺乏周密及妥善的規劃處理,以致於屍骨被鳥獸及蟲蟻啃食。

他表示,這悲涼景象在碑銘中得到清晰的刻畫:“因而地廣人稠,不無損失之理,即有棄身郊外者,亦藁葬於一小山之中,溝堅屍填,荒坵骨滿,任鳴鴞之剝啄,聽蟲蟻之鑽顫……”。

他說,1917年(民國六年),被認為是彼咯繁榮推動者之一的李振雲在彼咯開展生意,在看到當地不少華人無法善葬後,向柔佛政府申請土地充作義山。

他表示,1920年(民國九年),邱肇基家族會元老邱廉桃有意修建義山大伯公亭,然計劃由於經濟風波和橡膠價格大跌而暫停,故碑銘寫道:“百物變遷,事逐中止”。

他說,直到1923年(民國十二年),局勢逐漸好轉,物價回升,大伯公亭的修建計劃得以重啟。是年,邱氏邀請陳礽展、陳萬錫、同發號東主及李安等向社會募捐修建大伯公亭,並將義山分為甲、乙兩部分。

他表示,碑銘最後也列出了捐款芳名錄,包括邱廉耕捐銀150元、陳礽崇捐銀100元、李振雲捐銀100元、振隆山捐銀100元、邱廉桃捐銀100元、朝鏡國捐銀100元、卓祺嘉捐銀100元。其中,朝鏡園及振隆山應屬樹膠園寶號。

他說,興建彼咯中華義山及大伯公亭不僅彰顯了彼咯華裔先賢的善行,亦對當時的社會整合及動員產生積極的作用。自李振雲申請義山以來,彼咯華社就圍繞義山展開各種合作及捐款活動,促進了義山董事部及春秋二祭的發展。

他表示,1924年華社成立嗎咯華僑公立學校時,就延續了義山的合作經驗和模式,這點可從學校發起人與大伯公亭裡石碑提及的人物基本一致,窺見一斑。

南方大學學院在讀博士生兼書畫學會指導老師易國文表示,彼咯中華義山石碑雖已步入百年,但由於長年位於大伯公亭裡,沒有風吹雨打的侵蝕,因此保留得十分好,而拓碑過程也很順利。

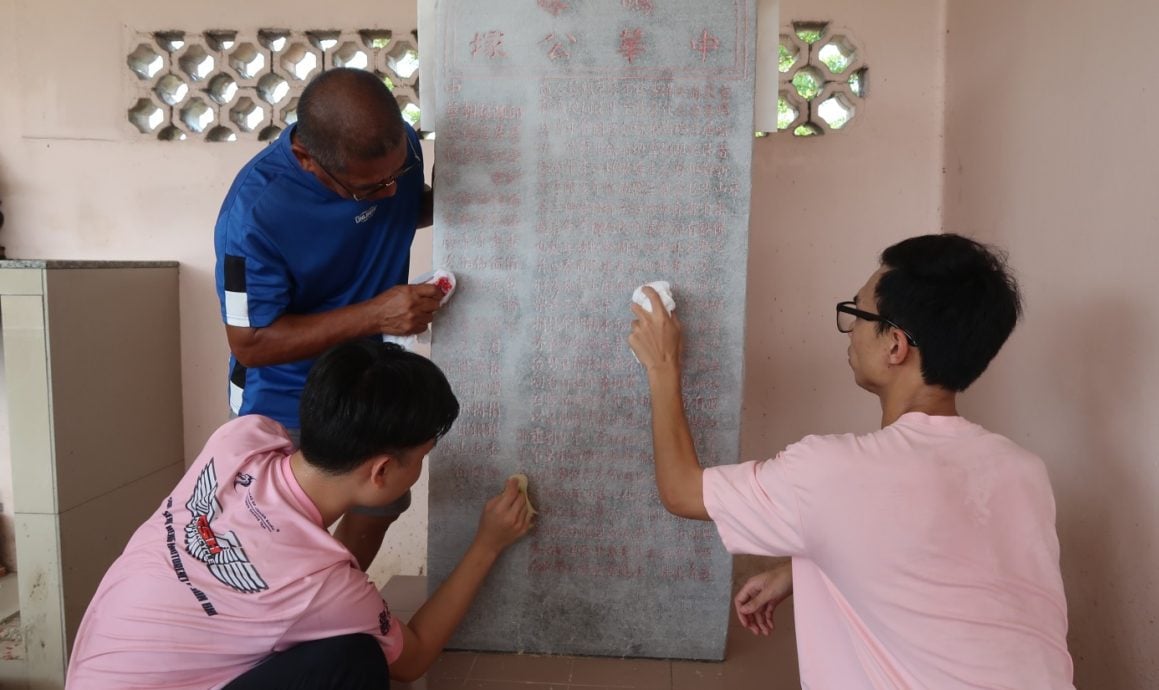

他說,拓碑是把碑字拓在宣紙上,是一項具有意義的學術研究,程序是先用水清洗掉碑字上的雜物,舖上宣紙後,再用以塑膠紙袋包裹的鬃刷輕拍碑字,讓宣紙緊貼碑面,這是最辛苦繁雜的環節,最後平均上墨露出反白字體即大功告成。

他表示,拓碑後的成品印在宣紙,可以上裱方便保存和流動展示。

南方大學學院碩士生兼青年文史工作者覃凱溫表示,他是通過陳建發得悉彼咯中華義山有一座百年碑銘,於是跟隨學長易國文前往拓碑。

他表示,相比其他早前他參與的拓碑活動,彼咯義山碑銘比他想像中還大。

他說,其他一些嚴重風蝕的碑字,可能已經模糊不清,不過可通過拓碑讓碑字顯現出來。

彼咯中華義山管委會主席兼村長方敬發表示,很多村民包括他只知彼咯中華義山大伯公亭裡,有一座嗎咯中華公冢碑,不過大多都不知其歷史價值。

他表示,他和理事們之前都不知何謂拓碑,在首次接觸後才瞭解其程序和意義。

他說,他和理事們親手體驗椎拓和上墨過程,當看到拓碑成品印在宣紙上那一刻,都覺得很有滿足感,而義山管委會準備把拓碑作品上裱保存。

日前出席拓碑活動者有該會的財政鄭金安、理事江龍生、蘇福生、柯佩薇等。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT