【特稿】彼咯中华义山拓碑 窥探地方开埠历程

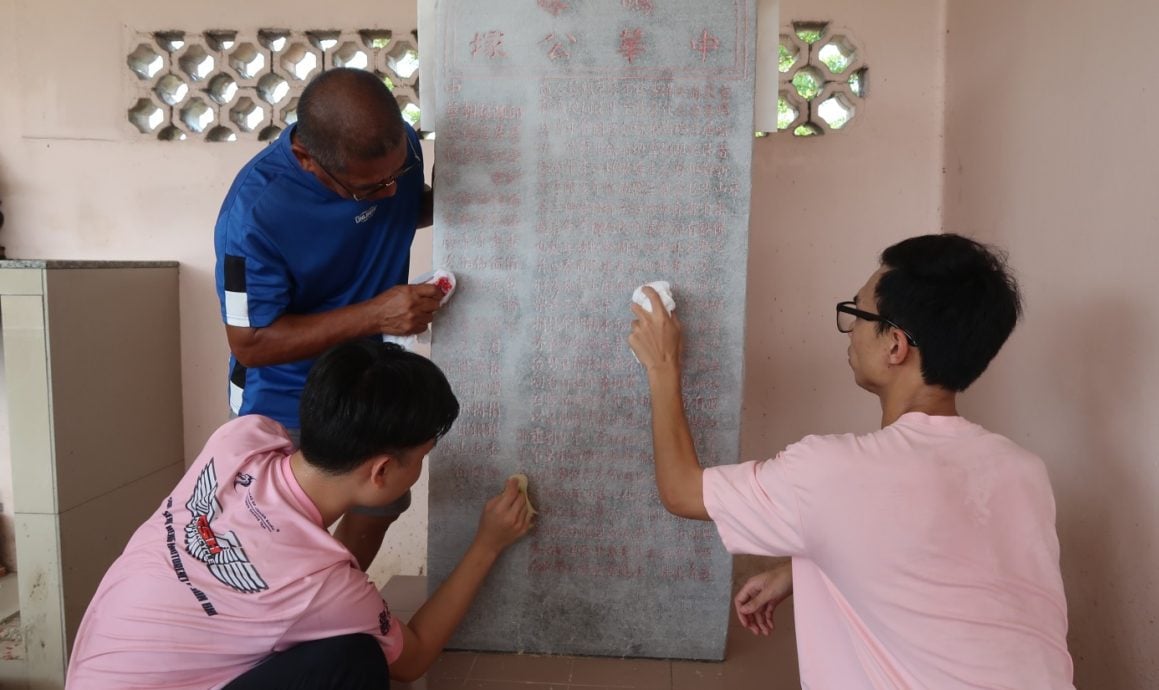

(彼咯2日讯)来自新山和昔加末县的华人历史研究者,为迈入100周年的“彼咯中华义山石碑”拓碑,把碑文逐字椎拓和上墨到宣纸,一窥彼咯的开埠历程。

这座石碑座落在彼咯(也称吗咯)中华义山的大伯公亭里,立于1925年秋季,碑题为“吗咯中华公冢”。

ADVERTISEMENT

昔加末华人史研究者陈建发表示,彼咯中华义山拥有昔县目前唯一一座交代开辟义山及设立大伯公亭历史的碑文,是极具深厚历史意义的文物。

他向星洲日报《大柔佛》社区报指出,这座石碑也揭示了彼咯华人地方社会形塑、面貌、领袖结构及社会关系等重要信息。

他说,这次的拓碑活动不仅旨在保存历史文献,更可提升和加强公众对文物保护的认识。

陈建发表示,彼咯中华义山碑铭记载铁路对彼咯华人社会形成的深刻影响。过去,彼咯群山环绕,野兽繁多,鲜有人民居住。华人大量涌入彼咯应该不早于1910年代,即直待铁路建设完毕后,方逐步形成当今的彼咯华人社会。

他说,当年一些逝者的尸体无奈被弃于郊外,未能得到善葬;有者虽“入土为安”葬在小山丘上,然而基于缺乏周密及妥善的规划处理,以致于尸骨被鸟兽及虫蚁啃食。

他表示,这悲凉景象在碑铭中得到清晰的刻画:“因而地广人稠,不无损失之理,即有弃身郊外者,亦藁葬于一小山之中,沟坚尸填,荒坵骨满,任鸣鸮之剥啄,听虫蚁之钻颤……”。

他说,1917年(民国六年),被认为是彼咯繁荣推动者之一的李振云在彼咯开展生意,在看到当地不少华人无法善葬后,向柔佛政府申请土地充作义山。

他表示,1920年(民国九年),邱肇基家族会元老邱廉桃有意修建义山大伯公亭,然计划由于经济风波和橡胶价格大跌而暂停,故碑铭写道:“百物变迁,事逐中止”。

他说,直到1923年(民国十二年),局势逐渐好转,物价回升,大伯公亭的修建计划得以重启。是年,邱氏邀请陈礽展、陈万锡、同发号东主及李安等向社会募捐修建大伯公亭,并将义山分为甲、乙两部分。

他表示,碑铭最后也列出了捐款芳名录,包括邱廉耕捐银150元、陈礽崇捐银100元、李振云捐银100元、振隆山捐银100元、邱廉桃捐银100元、朝镜国捐银100元、卓祺嘉捐银100元。其中,朝镜园及振隆山应属树胶园宝号。

他说,兴建彼咯中华义山及大伯公亭不仅彰显了彼咯华裔先贤的善行,亦对当时的社会整合及动员产生积极的作用。自李振云申请义山以来,彼咯华社就围绕义山展开各种合作及捐款活动,促进了义山董事部及春秋二祭的发展。

他表示,1924年华社成立吗咯华侨公立学校时,就延续了义山的合作经验和模式,这点可从学校发起人与大伯公亭里石碑提及的人物基本一致,窥见一斑。

南方大学学院在读博士生兼书画学会指导老师易国文表示,彼咯中华义山石碑虽已步入百年,但由于长年位于大伯公亭里,没有风吹雨打的侵蚀,因此保留得十分好,而拓碑过程也很顺利。

他说,拓碑是把碑字拓在宣纸上,是一项具有意义的学术研究,程序是先用水清洗掉碑字上的杂物,舖上宣纸后,再用以塑胶纸袋包裹的鬃刷轻拍碑字,让宣纸紧贴碑面,这是最辛苦繁杂的环节,最后平均上墨露出反白字体即大功告成。

他表示,拓碑后的成品印在宣纸,可以上裱方便保存和流动展示。

南方大学学院硕士生兼青年文史工作者覃凯温表示,他是通过陈建发得悉彼咯中华义山有一座百年碑铭,于是跟随学长易国文前往拓碑。

他表示,相比其他早前他参与的拓碑活动,彼咯义山碑铭比他想像中还大。

他说,其他一些严重风蚀的碑字,可能已经模糊不清,不过可通过拓碑让碑字显现出来。

彼咯中华义山管委会主席兼村长方敬发表示,很多村民包括他只知彼咯中华义山大伯公亭里,有一座吗咯中华公冢碑,不过大多都不知其历史价值。

他表示,他和理事们之前都不知何谓拓碑,在首次接触后才了解其程序和意义。

他说,他和理事们亲手体验椎拓和上墨过程,当看到拓碑成品印在宣纸上那一刻,都觉得很有满足感,而义山管委会准备把拓碑作品上裱保存。

日前出席拓碑活动者有该会的财政郑金安、理事江龙生、苏福生、柯佩薇等。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT