【新舊對照】書香樓的名字及藏書的故事

新山陶德書香樓今天依然存在,只是如前身陶德俱樂部經歷過的一樣,目前正處在長期的冬眠狀態中。

書香樓的名字是怎樣來的呢?書來自哪裡?有哪一些書?有多少書呢?相信這是現今許多人都想知道的事。

ADVERTISEMENT

沒有以藏書人數以萬計的藏書為基礎,就沒有藏書樓、書香樓及陶德書香樓這些深具書香氣息的名字,這3個名字,易記,形象突出,恰如其份地反映了曾走過的三個不同發展時期。。

早年新山尚被人指為“文化沙漠”,實因愛書人不多,書店少之又少,新山中華公會、柔佛德教會紫書閣、柔佛潮州八邑會館雖都設有了圖書館,但藏書不多,前往閱書人自然也不多,寬中及南院的圖書館僅供學生借閱,所以新山當年的閱書風氣不盛。

然而,事實並非如此,新山不但有愛書人,還有不一樣的藏書人,他們的藏書數以萬計,只是基於年事已高及欠缺廣闊的藏書地點,一直苦在尋找新的藏書地點。

2000年12月23日出版的《書香樓》資訊第二期反映了這事實,文中提到當有人建議成立藏書樓時,原有藏書人馬上叫好,即成立“挽救書籍行動小組”,著手在新山尋找藏書的地方。

藏書樓即由此而來,最初的原意是要找置放藏書的地方,讓這些書能永存下去,新山百貨布疋商公會所即成為這些書落腳之地。

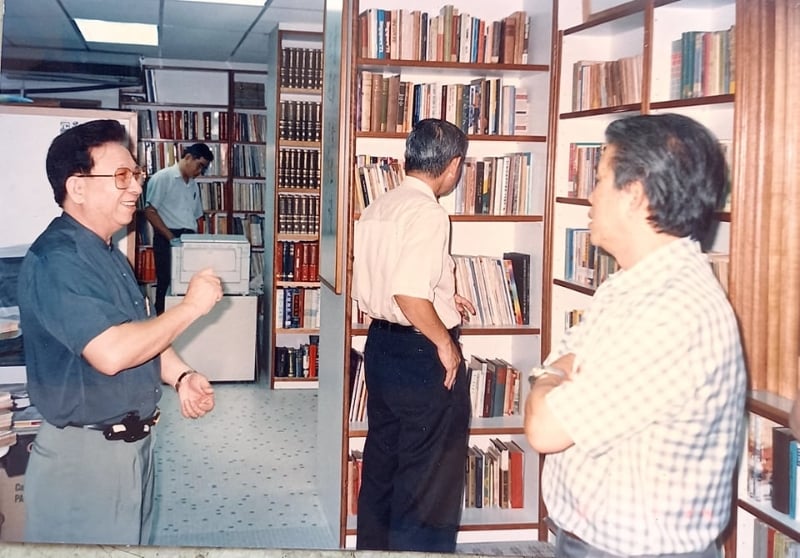

藏書樓有了固定會所後,以原藏書人的藏書為基礎開始活動,最大的任務是接收來自新加坡約5萬冊藏書。

藏書樓成員分數次到新加坡各指定地點,租用羅裡以合法途徑運送進來,先是收藏在工廠的貨倉內,後轉送至會所,這是藏書最多的來源。

過後是馬新兩地各團體與個人不斷送來的藏書,其中最大的一批來自澳洲,熱心人士託海運送過來,約有數千冊之多。

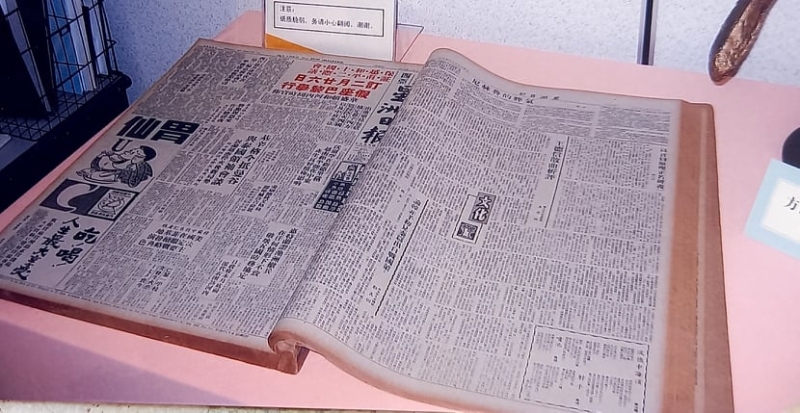

書香樓的藏書,來自中港臺馬新各地,古典現代兼有、包羅萬象,包括文史、藝術、政治、經濟、馬華文學、世界與東亞亞史、各種期刊、百科全書、中國與新加坡報刊、星洲日報合訂本、六七十年代的歷史事蹟剪報、100多種馬新兩地從30年代到80年代的期刊、六七十年代中港臺期刊等。

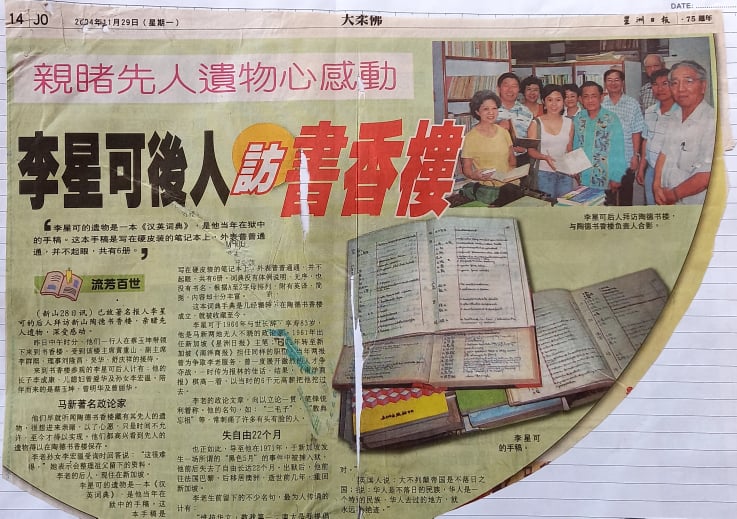

最為珍貴的當推多位名人,如李星可、馮列山及許雲譙生前的手稿及藏書等等。

李星可生前是名報人,曾任《星洲日報》及《南洋商報》主筆,他的名句,如“二毛子”、“數典忘祖”、“維護華文,數我第一”、“南大是我提倡的”、“王賡武報告書沒有第二個公開反對”繪炙人口。

他於1971年在新加坡黑色報業風暴中被政府逮捕,失去自由22個月,獲釋後移居澳洲,後返回新加坡,數年後去世。

李星可的遺物成為書香樓鎮館之寶,他的後人曾特地從新加坡前來參觀,深受感動。

到底書香樓的藏書有多少,始終是一個的謎,因為從一開始到最後送往南方大學學院,從來沒有一一的計算過,5萬隻是一個估計數,到最後送往南院列為11萬冊,也是估計之數,最為正確的估計約在8萬冊左右,這些書目前仍然存放在南方大學學院的《書香樓藏書室》內。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT