照片由受訪者提供∕檔案照

持續一年有餘的冠病疫情不僅造成許多工商活動停擺,很多有益身心健康的活動也受波及;其中,民俗體育活動──扯鈴,就已超過500天不見“鈴蹤”,存在學習斷層的隱憂。

ADVERTISEMENT

扯鈴,又名“空竹”,也被人形容為“兩根棍子上跳動的精靈”。據說,早在中國唐朝時代就有這項民俗活動,不過遲至明朝才有相關文獻記載。

在柔佛州,扯鈴活動又是從何時開始的呢?且隨星洲日報《大柔佛》本期的〈這些人那些事〉追溯這段歷史。

邱思祥:新山中華公會穿針引線

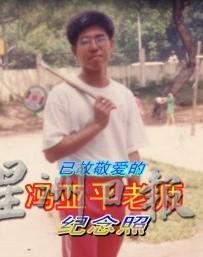

柔佛州扯鈴協會榮譽顧問邱思祥依稀記得,扯鈴最早是由一名在吉隆坡執教的獨中老師馮亞平,於1995年從臺灣引入馬來西亞。

他透露,馮老師從臺灣掌握扯鈴技藝後,很想將這項民俗體育活動引進國內的學校,因此通過新山中華公會穿針引線,找來新山區內的華小配合。

班蘭華小成立首支扯鈴隊

時任新山班蘭華小校長的邱思祥,和其他學校的校長一樣,當時也派出老師參與由馮亞平親自指導的培訓課。

不過,他說,很多老師回到學校後,因忙於教學工作,加上只有短短兩三天的集訓無法完全掌握扯鈴技巧,之後都放棄了;當中華公會聯繫他,希望班蘭華小能成立一支扯鈴隊時,他爽快答應,最終促成了全馬首支華小扯鈴隊──班蘭華小扯鈴隊的誕生。

蔡秀嬌:馮亞平指導幫助大

當年負責指導班蘭華小扯鈴隊的教師蔡秀嬌(已退休)坦言,最初她從一個民俗體育活動上學習到扯鈴時,僅掌握了最基本的3個招式,即螞蟻上樹、金雞獨立和一柱擎天,發揮受到一定的限制;所幸後來經過馮亞平進一步指導,才學會更多樣化的扯鈴技巧。

在班蘭華小扯鈴隊初創期,馮亞平給了很多幫助,令她非常感激,因為有了專人的指點,才使扯鈴隊得以逐步成長。

“雖然馮老師本身在吉隆坡循人中學執教,可是他會不時南下新山指導我們,而且不收取任何費用,為人非常親和。”

遺憾的是,被譽為“馬來西亞扯鈴之父”的馮亞平於1998年因病逝世。

據聞在離世前,他仍十分掛念扯鈴運動的發展,最終還拜託哥哥馮開東(現扯鈴總教練)延續他的夢想,將扯鈴運動推廣至全國各個角落;事隔二十多年後的今天,我們看到如馮亞平所期待的那樣,扯鈴隊猶如一朵朵綻放的花朵在馬來西亞遍地開放。

黃勁毅:初時推薦活動吃閉門羹

所謂“前人種樹,後人乘涼”,扯鈴活動在柔州如今也取得相當不錯的發展。

根據柔佛扯鈴協會第一任主席黃勁毅提供的資料,截至目前,柔州共有9名全職扯鈴教練,在全柔指導140支扯鈴隊伍;這些扯鈴隊伍分別來自:華小(84支隊伍)、國小(1支)、國中(23支)、獨中(9支)、大專(5支)以及廟宇、居民委員會、校友會等(12支)。

據瞭解,這些全職教練都是在小學或中學接觸扯鈴後,因興趣及推動扯鈴這項中華民俗活動的使命,於中學或大專畢業後全心投入這個領域。

本身也是全職教練的黃勁毅坦言,在柔州推動扯鈴運動一開始並不順利。

“我從前輩那裡有聽說過,他們最初向人推薦扯鈴活動時吃了不少閉門羹。”

走入校園培訓後起之秀

他說,總教練馮開東接替病故弟弟的職責後,很積極地在全國各地推動扯鈴運動,他在過去也常常跟著對方全馬跑透透,只為讓扯鈴運動走入更多校園,與此同時培訓後起之秀,讓這項民俗運動得以傳承及發揚光大。

扯鈴運動逐漸普及後,他們每年也透過舉辦交流營、觀摩賽等,保持扯鈴活動的熱度,同時藉此激發彼此的交流與學習,而多年下來定時舉辦各類型節目,也促成了柔佛扯鈴協會於2016年誕生。

“千人齊扯鈴”締造大馬紀錄

值得一提的是,當時從政並獲選為地不佬區國會議員的邱思祥,牽線協助舉辦大型交流營;在這場千人聚首的活動上,柔佛扯鈴協會在2016年11月28日,以“千人齊扯鈴”的壯觀場面,締造了《大馬紀錄大全》的新紀錄。

短短二十幾年的歷史,扯鈴運動已是家喻戶曉,不僅如此,它也逐漸進入友族同胞的視野。

黃勁毅說,柔佛扯鈴協會的目標是將這項民俗運動提升為全民運動,以此促進民族間的情誼。

他透露,在華小及國中,確實有少數扯鈴學員是巫裔或印裔同胞,而在關丹,更有微型華小的扯鈴隊員全是非華裔。

令人驚喜的是,在2019年,新山福林園第二國小更成為全柔首個成立扯鈴隊的國小,不過,因成立不久就遇上冠病疫情,隊員至今都未能展開活動。

改良第二代成品“薪恆鈴”

扯鈴活動的演變,除了表現在扯鈴隊伍的增長和技術的多變化,扯鈴的“鈴”這些年來也出現了一點變化。

“早期的鈴是從臺灣進口的,考慮到要普及化這項運動,用具的價錢也要考量,那時才找上本地廠商生產。”

他指出,為了紀念馮亞平,本地廠商在2012年生產的第一代國產鈴被稱作“亞平鈴”,但之後他們發現亞平鈴的構造存在不穩定因素,因此進行了改良,第二代成品隨後取名“薪恆鈴”,寓意薪火相傳。

鄭勝天:疫情影響 教練暫換跑道

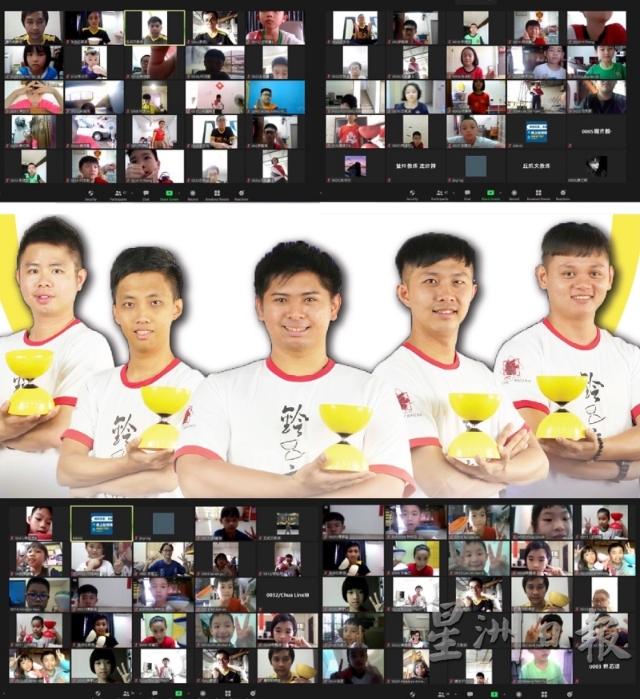

柔佛扯鈴協會現任主席鄭勝天說,2019年12月29日舉辦《第一屆扯鈴文化大匯演》至今,已超過一年半的時間,扯鈴如同進入“冬眠”狀態,受疫情及行動管制所限未再有任何活動,甚至連學校教課也處於近乎完全停擺的狀態。

“除了一些獨中有通過網課教學外,大部分學校的扯鈴活動都暫停了。”

他說,扯鈴教學一停就逾年,迫使零收入的全職教練都暫時轉換跑道。

“一些剛畢業的隊員原本也想擔任全職教練,但遇上這樣的情況,只好打消念頭。”

學員斷層 進度停滯

他坦言,冠病疫情對教練造成的僅是個人影響,然而,最讓人憂心的還是學員出現斷層,學習進度也處於停滯狀態。

由於無法預知扯鈴活動何時才能恢復實體教學,近期,柔佛扯鈴協會在開會討論後決定擴大網絡教學範圍,即將獨中以外的學生也納入網課,以免扯鈴運動因學員疏於練習而出現退步及學員斷層現象。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT