视频 | 这些人那些事〡大旗、高跷、神将 新山洪扬体育会登国际舞台

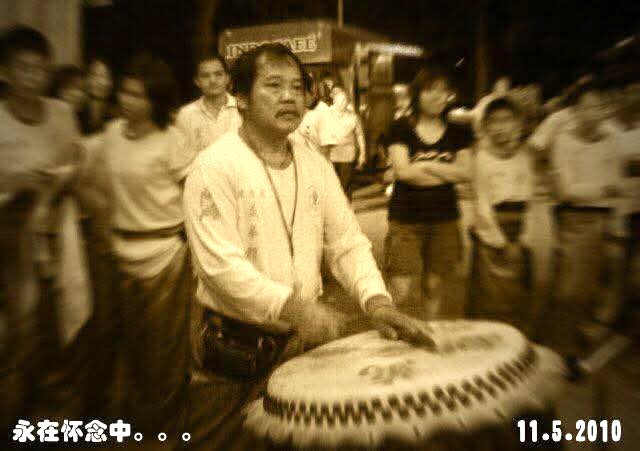

(新山6日讯)提起“新山洪扬体育会”,大家肯定会想到那技惊四座的踩高跷特技,以及威风凛凛的神将队。这个扎根淡杯地区的团体,40年来以弘扬中华武术与民俗文化为宗旨,也让马来西亚传统表演走上国际舞台。

ADVERTISEMENT

或许很多人不知道,洪扬体育会的前身其实是一支武术团体。它诞生于上世纪八十年代的柔佛花园,由一群热爱武术的街坊居民自组而成,最初只是个彼此切磋拳术的小团体,经过多年耕耘与传承,逐步发展为今日的洪扬体育会。

星洲日报《大柔佛》社区报日前走访这个民间组织,访问其资深教练蔡庆文、黄玺天及姚翰良,3人都是在十二三岁时拜师学艺,从扎马步、舞狮头一路练到今天;透过他们的叙述,拼凑出体育会这些年来走过的足迹。

蔡庆汶指出,洪扬体育会的成立可追溯至1984年,最初名为“柔佛花园国术团”,一年后更名为“柔佛花园马青武术醒狮团”,主要教授洪家拳与鹤山狮。

他说,自己应是教练团中最早入门的弟子之一。至于是不是“大师兄”?他仅笑笑没有正面回答。

谈及创办人,他坦言,当年他们入门时都只是十来岁的少年,对背景所知不多,如今要追溯已相当困难。

“年代太久,已经记不清楚了。据我们了解,最早是淡杯和柔佛花园一带的居民,为了推广强身健体活动而聚在一起,久而久之,就形成一个地方性的组织。”

随着活动的发展,洪扬的项目也逐渐扩展至大旗、高跷、神将等不同领域。

到了2000年,成员已增至约50人。为了推动团体发展并强化辨识度,决定改名为“洪扬体育会”,寓意将洪家拳发扬光大。

他补充,早年以“马青”为名号,容易引起误解,而“国术”在本地语境中又常被理解为马来武术。为了避免混淆,也方便体育会自2002年起参与柔佛古庙游神,遂正式启用“洪扬体育会”之名。

黄玺天(44岁)自言从小向往舞狮,12岁时在父亲朋友介绍下,与弟弟一同入团。“那时同一期的师兄弟有十多人,师父非常严格,练功像军训一样。”

他口中的师父,即新山武术界享有一代宗师美誉的余泉盛。他指出,师父极讲究尊师重道,而印象最深刻的是“师父到场,大家必须立刻停下手中的事,向他行礼。”

黄玺天说,师父退休后,由师兄们继续教学,他则是在2000年后才加入教练团队。由于余泉盛来自广肇会馆,因此体育会历年来参与古庙游神,都是在广肇会馆旗下出游。

他认为,这不仅是因为师承关系,更体现师父“饮水思源、以身作则”的精神,也正是这份武德,潜移默化影响了一代又一代的洪扬弟子。

洪扬体育会早期以武术、舞狮见称,曾多次在全柔与马新赛事中夺得佳绩。进入2000年后,体育会开始转型,成立高跷队。

黄玺天回忆,当时新加坡师兄团到中国考察,学习高跷特技后带回本区域推广,洪扬也派员前往新加坡受训。

他说:“在我国也有很多高跷队,但洪扬是目前唯一能做特技表演的团队。”

近年来,他们也多次受邀出国演出,包括新加坡妆艺大游行与比利时“高跷节”等国际活动,让洪扬的名字响遍海外。

除了踩高跷,黄玺天指出,洪扬体育会也是全马首个将“神将”阵头引进国内的团体。

2007年,在陈俊杰师父协助下,洪扬引进两尊门神将──秦叔宝与尉迟恭,当年首度亮相古庙众神巡游,即引起轰动。

现年47岁的姚翰良,是少数仍活跃在高跷队前线的元老级成员。他笑言,当年师父教的拳法早已荒废大半,如今更多投入在高跷训练与带队任务。

“以前我们比较单纯,被师父骂了还是乖乖练功。现在的年轻人不一样,你说他两句,下星期就不来了。”姚翰良笑着说,语气中带着几分无奈。

他坦言,如今要招收学员比过去更难。“现在好玩的东西太多,短视频、网络游戏都能占掉年轻人的时间,要他们静下心来练功,确实不容易。”

他透露,冠病疫情解封那两年,报名人数一夜暴增至70人,但热潮维持不久,人数又渐渐回落。

“不过,现在的女生反而越来越多。以前社会保守,高跷队清一色是男生,现在可不一样了。”

另一方面,他指出,洪扬体育会虽是注册团体,但教练皆属义务性质参与,未设理事会或系统管理,史料保存也乏人负责。记者采访时发现,许多早期成员已离世,第二代接手者对前尘往事多语焉不详。

正因如此,如今的洪扬体育会,不仅在传承技艺,也在“寻找自己的历史”。每一名教练口中的点滴记忆,都是这个团队最珍贵的历史碎片。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频